8月5日,南方+记者从广东恩平七星坑省级自然保护区管理处获悉,科研人员在保护区内开展科考时发现一天门冬科球子草属植物新种,将其命名为“七星坑球子草”(学名:Peliosanthes qixingkengensis),相关研究成果已于近日发表于国际权威植物分类学期刊《Phytotaxa》。据介绍,这是首个以恩平七星坑保护区命名的植物新种,其突破性的发现为球子草属植物的系统分类研究提供了全新的形态学依据。

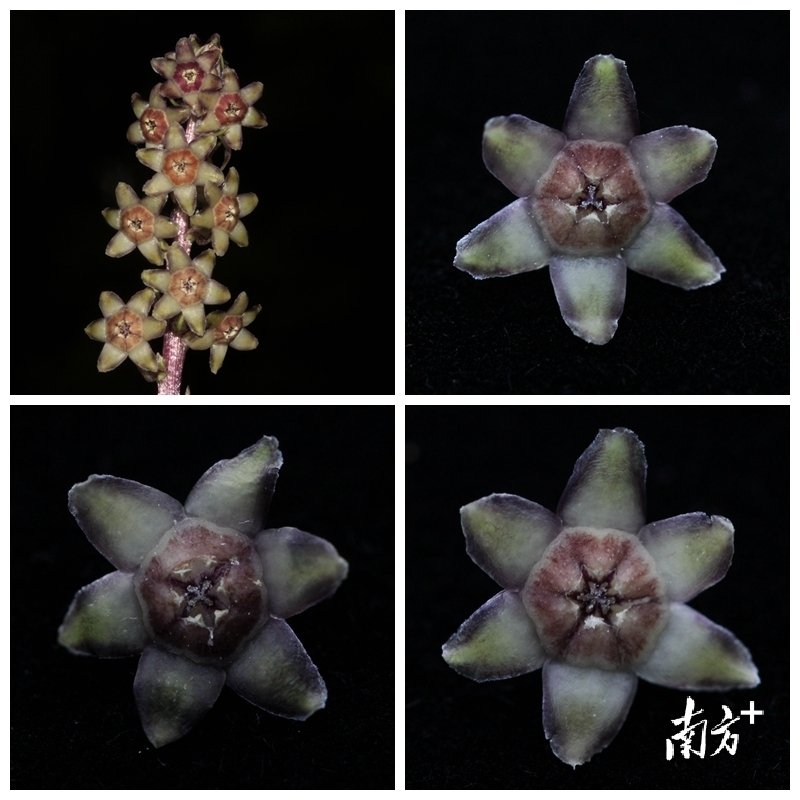

图为七星坑球子草。

新物种的发现,在植物学上具有重要的分类学意义。2021年,七星坑保护区科研人员和林芳生态科技有限公司工作人员在科考过程中,发现一丛青翠欲滴草本植物,通过根茎叶和果实的形态观察,初步鉴定为天门冬科球子草属植物,与这个属的大盖球子草较为接近。但当时因未处于花期而未能采集完整标本。

随后,七星坑保护区联合中山大学生命科学学院廖文波、凡强教授团队和枣庄学院冯慧喆博士等有关科研人员,通过对影像资料的初步分析,研究团队敏锐地意识到这可能是一个尚未被描述的新物种。为此,科研团队展开了长达四年的系统追踪,最终于2025年1月在七星坑保护区腹地的一处典型生境——一条宽仅8~10米、深约15米的封闭式河谷中,成功采集到处于盛花期的完整标本。这些采自河谷两侧岩缝微生境的珍贵标本,经过实验室系统的形态学比较研究,最终确认其为一个全新的物种。

图为野外科考拍摄的七星坑球子草。

图为七星坑球子草的果实照片。

科研团队对七星坑球子草展开了长达四年的系统追踪。

在深入研究中,科研人员进一步确认了七星坑球子草展现出多个独特的形态学特征:其花冠呈独特的扁平开裂状、具3-6裂的柱头结构和3-6室的子房,这在球子草属植物中均属首次记录;最引人注目的是其长达14厘米的持久性芽苞叶,这一特征不仅在同属植物中绝无仅有,甚至在整个天门冬科植物中都极为罕见。这些突破性的发现为球子草属植物的系统分类研究提供了全新的形态学依据。

七星坑球子草展现出多个独特的形态学特征。

中山大学生命科学学院教授凡强介绍,目前该物种仅在此单一地点被发现,现存个体不足50株,属于极度濒危状态,其生境中伴生有鸭脚木、水东哥、粉单竹、海芋、金毛狗等南亚热带地区典型的沟谷植物,它们之间构成了一个相对稳定的特殊植物群落。

他表示,下一步将继续加强七星坑球子草的科考调查,看能否发现新的分布点。同时,在就地保护的基础上,他们将研究扩繁技术,进行迁地保护,并对其开展遗传多样性的研究。

继陈氏异药花、辐冠苣苔后,此次是七星坑保护区第三次发现新物种。

广东恩平七星坑省级自然保护区以其丰富的生物多样性和完整的生态系统而闻名,此次是继陈氏异药花、辐冠苣苔后的第三次发现的新物种,不仅印证了该保护区作为生物多样性热点的重要价值,也为研究球子草属植物的演化与适应机制提供了宝贵材料。该保护区负责人杨圣权表示,保护区将联合科研团队持续推进恩平七星坑保护区的系统性生物多样性科研工作,充分释放其在粤港澳大湾区生物多样性保护网络中的核心价值,助力区域生态文明建设。

采写:南方+记者 黄烨倩 通讯员 陈小芸

图片:广东恩平七星坑省级自然保护区提供

【作者】 黄烨倩

【来源】 南方报业传媒集团南方+客户端